🐰年末年始の営業時間のお知らせ

🐰⛄❄⛄12月23日(土)、24日(日)、25日(月)三日間限定 クリスマスディナーコース(二名様より、お一人様¥7000(税込み))ご予約お願いいたします❣⛄❄⛄

🐰2024年明楓のオリジナル手作り中国風おせち料理のご予約を承ります!!!

🐰明楓オリジナル手作り中国風おせち料理をご検討している方へ

🐰🐰明楓のお任せランチコースの説明

🌸お持ち帰りメニュー!ご予約お願いいたします!

12月に入るとすっかり日が短くなり、夕方17時になると外真っ暗になっています。

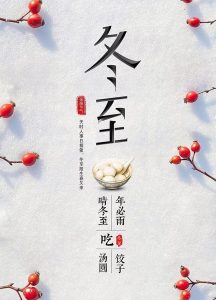

カレンダーを見ると今日金曜日(12月22日)冬至と書かれています。

え!全然気が付かなかった!

冬至は、二十四節気の一つで、一年で最も昼の時間が短くなる日のことです。。暦を意識せずとも、夏なら夕焼けが見える頃に外が真っ暗だと、日没の早さに冬を実感する人もいるだろう。

日本の冬至といえばカボチャというイメージがあります。カボチャには消化されやすいデンプンが多く、ビタミンやミネラル、カルシウム、食物繊維などがバランスよく含まれています。そのため古くから、「風邪を予防できる」食材ともいわれ、冬至に食することにつながったとも考えられています。

その他にはニンジンやキンカン、寒天、うどんなどの「ん」のつく食べ物を食べると運が向上するというユニークな言い伝えがあります。

それと、忘れられないのは柚子湯に入ることです。柚子湯の明確な起源は定かではないが、江戸時代の銭湯で「催し湯」のひとつとして冬至の日に柚子を入れたのが始まりだといわれています。「ひびやあかぎれなどの冬特有の肌荒れを防ぐ」「冬至の日に柚子湯に入ると風邪をひかない」などの言い伝えがあるが、健康と来福を願う縁起物として、鮮烈な香りとともに熱いお湯に浸かるのは、冬ならではの楽しみでもあります。

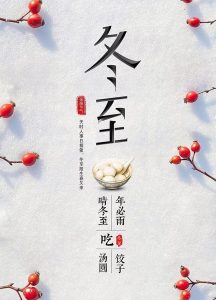

二十四節気発祥の地は中国。中国では「冬至大如年(冬至は春節のような大きな行事)」として、重視されています。

また、北部には「十月一、冬至到、家家戸戸吃水餃(十一月の冬至はみんなで水餃子を食べる)」という言葉があるように、家族で餃子を食べたり、

南部には「冬至団」という「湯円(白玉粉で作られた丸い団子のスイーツ)」を楽しんだりする風習がある。

あらゆる生命活動の源となるのが太陽。太陽の照る時間が最も短くなる冬至は、生き物にとっては少々つらい環境となり、私たちは心身のバランスを崩しやすくなります。伝統行事や季節を楽しみ、気分も体調も上げて、厳しい冬を乗り越えましょうね!